HORIZON Expert Interview リアルワールドデータの現在地

私と多発性骨髄腫の研究との関係

~2000年代にブレイクスルーを迎えた多発性骨髄腫治療に魅せられて~

私と多発性骨髄腫の研究との関係は、米国留学から帰国し、群馬大学医学部保健学科に着任した2002年頃にさかのぼります。それ以前の多発性骨髄腫治療は、MP(メルファラン+プレドニゾロン)療法など限られた選択肢しかなく、長期生存や治癒を望むことが難しい状況でした。しかしながら、2000年代前半は、多発性骨髄腫に対する新規薬剤が相次いで開発されたことに伴い、その治療戦略にブレイクスルーが訪れた時期にあたります。2002年に参加した米国血液学会(ASH)では、新規治療薬の効果を目の当たりにし 、多発性骨髄腫治療の可能性と大きな変化を感じたのを覚えています。

また、多発性骨髄腫治療薬の治験などの取り組みと並行して、多発性骨髄腫の発症や進行に対するエピジェネティクスやmicroRNAの影響といったトランスレーショナルリサーチにも取り組んできました。たとえば、骨髄外の腫瘤形成(骨髄外形質細胞腫)においてnon coding RNAであるMALTA1が果たす役割1)など、疾患進行のメカニズムの解明にも力を入れています。

さらに、近年は造血器腫瘍に対する包括的なゲノムプロファイリングの研究なども進められており2)、今後はそれらのデータを踏まえたゲノム治療の実現も期待されるところです。

多発性骨髄腫治療におけるランダム化比較試験と実臨床のギャップ

~RCTの組み入れが難しい不均質で幅広い患者集団の存在~

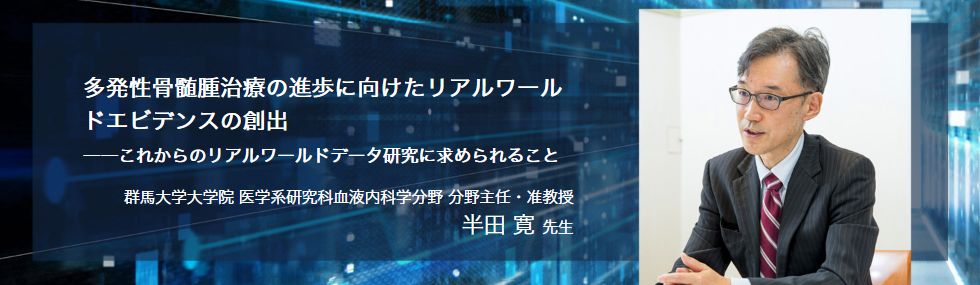

2006年以降、日本の実臨床においても数多くの新規治療薬が承認されたことを受け、それまで極めて予後不良と考えられていた多発性骨髄腫において、長期生存も望めるようになりました。実際、日本骨髄腫学会の調査でも、日本の多発性骨髄腫患者の全生存期間(OS)は、新規治療薬導入以前(1990~2000年)に比べて、導入後(2001~2012年)で有意に改善しており(p<0.0001、log-rank検定、図1a)3)、多くの患者さんがその恩恵を受けることができたと考えられます。

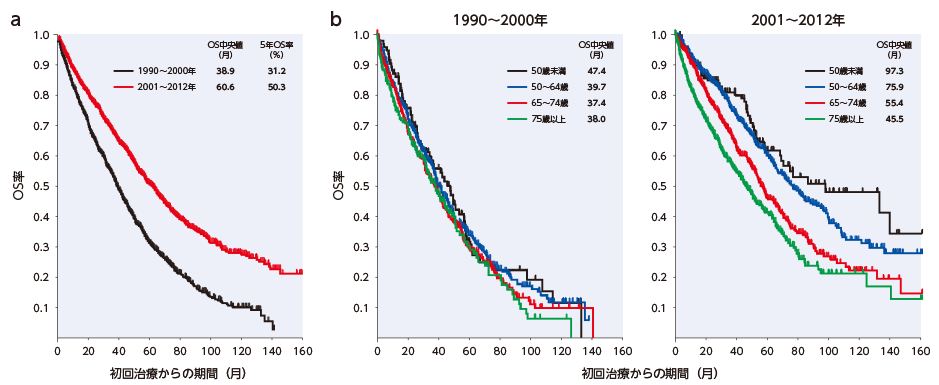

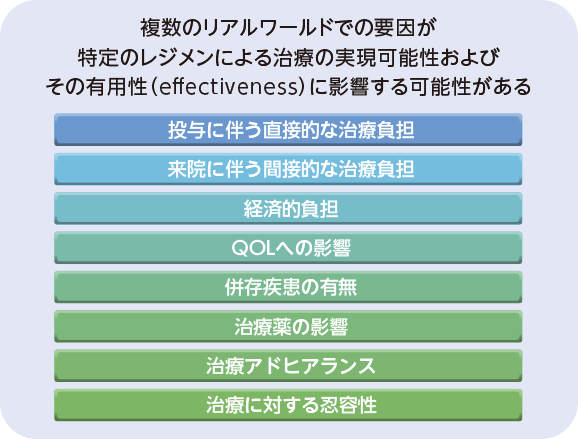

その一方で、新規治療薬の有効性(efficacy)はランダム化比較試験(RCT)にて明らかにされているものの、RCTでは厳格な適格・除外基準に基づいて患者選択が行われているため、その背景は実臨床において私たちが接する患者さんと異なります。特に多発性骨髄腫では、RCTに組み入れることの難しい高齢者や併存疾患を有する患者さん、フレイルを認めるケースも多いのが実情です。先の日本骨髄腫学会の調査でも、新規治療薬導入後の予後改善の度合いは年齢層により異なることも報告されています(図1b)3)。また、実臨床での治療は、服薬アドヒアランスや併用薬の状況、QOLへの影響、経済的な負担といった多くの要素が影響することも考慮しなければなりません(図2)。

図1|多発性骨髄腫患者の全生存率の推移

[調査概要]

目的 日本の多発性骨髄腫患者の臨床的特徴を後方視的に評価する。

対象 1990~2012年に日本国内において多発性骨髄腫と診断された3,442例(1990~2000年:1,208例、2001~2012年:2,234例)

方法 対象の患者背景や治療成績を1990~2000年診断例と2001~2012年診断例で比較した。なお、治療は各担当医により決定された。

解析計画 数値の比較にはFisherの正確検定、カテゴリ変数の比較にはMann-WhitneyのU検定、OSはKaplan-Meier法を用いて算出し、log-rank検定を用いて比較した。多変量解析にはCox比例ハザードモデルを用いた。

Limitation 記載なし

Ozaki S, et al. Blood Cancer J 2015; 5(9): e349.

[調査概要]

目的 日本の多発性骨髄腫患者の臨床的特徴を後方視的に評価する。

対象 1990~2012年に日本国内において多発性骨髄腫と診断された3,442例(1990~2000年:1,208例、2001~2012年:2,234例)

方法 対象の患者背景や治療成績を1990~2000年診断例と2001~2012年診断例で比較した。なお、治療は各担当医により決定された。

解析計画 数値の比較にはFisherの正確検定、カテゴリ変数の比較にはMann-WhitneyのU検定、OSはKaplan-Meier法を用いて算出し、log-rank検定を用いて比較した。多変量解析にはCox比例ハザードモデルを用いた。

Limitation 記載なし

Ozaki S, et al. Blood Cancer J 2015; 5(9): e349.

図2|リアルワールドにおける治療の実現可能性と有用性に影響する因子

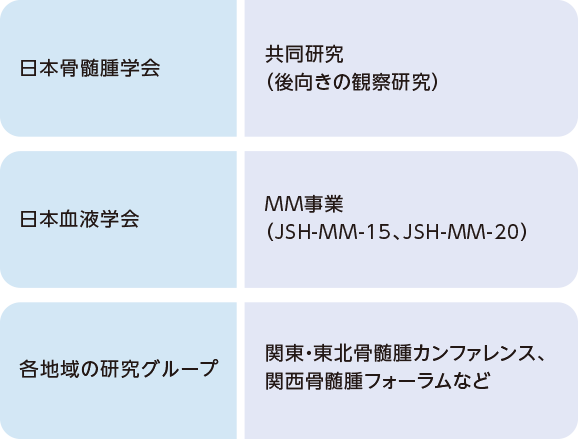

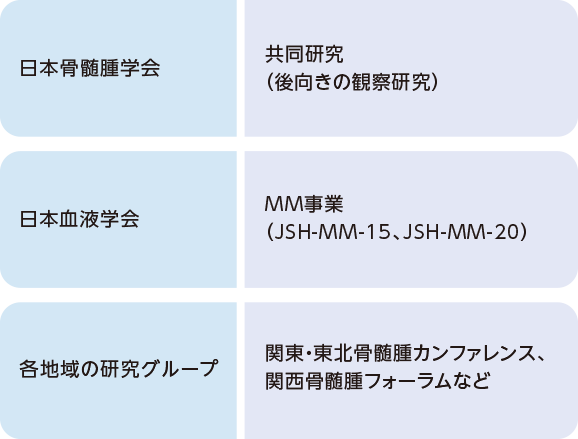

表1|日本における多発性骨髄腫のRWD研究基盤の一例

図2|リアルワールドにおける治療の実現可能性と有用性に影響する因子

表1|日本における多発性骨髄腫のRWD研究基盤の一例

こうした状況を背景に、近年は実臨床において収集された“リアルワールドデータ(RWD)”を用い、より不均質で幅広い背景を有する患者集団での治療の有用性(effectiveness)や潜在的なリスクを評価する取り組みが活発に行われてきました。すでに多発性骨髄腫の各治療薬に関するRWD研究も国内外から数多く報告されており、各治療薬の有用性や安全性に関して、RCTと実臨床における一貫性やギャップも明らかになりつつあります4)。

日本における多発性骨髄腫RWD研究の取り組み

~学会主導のRWD研究や患者レジストリの構築が進んできた~

2010年代に入ると、RWD研究は国家の健康・医療戦略の1つとして捉えられるようになり、これまでに、健康・医療分野における研究基盤の整備やレセプト・健診情報といったデータの活用などを推進する方針が打ち出されてきました5)。2017年には、厚生労働省からも医療分野のビッグデータの活用を推進する施策である「国民の健康確保のためのビッグデータ活用推進に関するデータヘルス改革推進計画・工程表」が示されるなど6)、RWD研究は、これからの医療を考えるうえで重要な取り組みであると考えられています。

しかしながら、日本では従来から多発性骨髄腫治療に関するデータ解析を行うための基盤に乏しく、解析結果に基づいて臨床判断の変更に至るような質の高い“リアルワールドエビデンス(RWE)”の創出には遠い状況が続いていました。そうしたなか、日本骨髄腫学会による多施設共同の観察研究7)や日本血液学会による「日本における骨髄腫関連疾患の予後に関する大規模多施設前向き観察研究(JSH-MM-15、JSH-MM-20)」8, 9)など、多発性骨髄腫に関連する学会の主導のもとで、RWD研究が進められるようになりました。また、各地域の大学病院・基幹病院を中心とした患者レジストリの構築なども行われ、少しずつではあるものの、多発性骨髄腫RWD研究の環境は変化してきたと言えるかもしれません。

RWD研究からRWE創出に向けて

~“RWEをどのように活用していくか”の議論が求められている~

このようにRWD研究やRWEへの期待は高まっているものの、どのようにRWD研究の結果を実臨床へと活用していくかについては不明な点が多いのも実情です。特に、現在までに報告されているRWD研究の多くが、目的を定めずに収集されたデータを後向きに解析しているため、リサーチ・クエスチョンを解決するために必要な情報が十分に含まれていない可能性がある点には十分に注意する必要があります。

たとえば、日本ではこれまでにDPCのデータを用いた研究も数多く報告されていますが、DPCのデータは保険請求を目的として集積されている以上、患者背景、病勢の変化、治療変更の理由などを正確には反映していない部分も存在し、ある種の傾向として読み取ることはできても、その解析結果をもって、臨床判断を変える根拠にすることはできないと考えます。また、限られた医療機関のデータを用いた解析や海外のRWD研究の場合、文献に公表されたデータのみでは、それぞれの診療の状況やデータの質などを判断することができず、臨床医にとって参考情報にはなるものの、その結果を他の医療機関での治療に応用することは難しいと思います。

こうした状況を払拭し、臨床判断に影響を与えるRWEを創出するためには、まずはRWEをどのように活用するか、それにはどのようなデータが求められるのか、解析結果をどのように解釈すべきかについて厳密に議論し、そのうえで目的に則した質の高いデータの収集、適切な統計解析を実施していかなければなりません。今後、日本においてもこうした過程を経たRWD研究によるエビデンスが創出される必要があると考えます。例えば、治療に関して質の高いRWEを創出することは非常にハードルが高いのですが、検査やゲノム、染色体などの検討は予後予測に役立てることのできるRWEとして、今後も創出していくことが可能と考えます。

質の高いRWD研究に向けた我が国の課題

~統計学のみならず医学・医療や生命科学に精通したスタッフの関与が不可欠~

また、質の高いRWDの収集やRWEの創出に向けて、日本において大きな障壁となっているのがRWD研究に携わる人材の不足です。たとえば、米国の大学であれば、データマネジメントや統計解析の実務を担当する医療統計の専門家が在籍しており、RWD研究に関しても彼らを中心としたデータ管理が行われています。一方で、日本では、臨床試験であれば医療統計を専門とするスタッフが関与することが多いものの、RWD研究については、臨床医がデータベースへのデータ入力から統計解析までを実施せざるを得ないという状況にあり、研究のスピードやデータの質の低下につながっています。たとえば、日本血液学会の前向き観察研究であるJSH-MM-158)では、日本における骨髄腫疾患の予後に関するデータが収集されましたが、その裏には参加施設の医師による膨大な量のデータ入力の努力があったのも事実で、データセンターによるチェック後のデータ修正※だけでも1年以上の期間を要するなど、その負担は少なくありません。

また、RWDを扱うにあたっては、統計学の知識に加えて、医学・医療や生命科学、情報科学などに精通し、そのデータの意味を正しく解釈できるバイオインフォマティシャンの関与が望ましいと思います。しかしながら、そうした人材は世界的にも人数が限られるのに加え、日本では採用のための予算確保は困難を極めます。国家戦略や厚生労働省の方針のなかでは、データ活用に向けた人材育成や民間・各種研究機関を活用したデータ分析なども謳われていますので5, 6)、今後、RWD研究にかかわる人材の育成が進み、そうした人材が各地で活躍するようになってはじめて、質の高いRWEの創出が可能になるのではないでしょうか。

※RWDにはデータの誤入力や医療機関独自のルールに基づく入力などが含まれるため、解析にあたっては、データチェックにより不正確・不完全なデータ、倫理的に不整合のあるデータなどを特定し、必要に応じて修正を行う。

臨床課題の解決に向けたRWD研究への期待と限界

~ビッグデータを活かした解析の強みと医療費評価の難しさ~

これらの状況を踏まえると、薬剤の選択など治療に関する臨床判断の根拠としてのRWD研究の利用は慎重に進めていく必要があります。その一方で、RWD研究の強みであるビッグデータを活かした解析を行うことができれば、新たなエビデンスが得られる可能性もあると考えています。

たとえば、多発性骨髄腫の臨床課題の1つとして、早期再発をきたし、予後不良の転帰を辿る患者集団の見極めと、そうした患者さんに対する治療戦略の構築が挙げられます。これには、予後因子の同定が求められますが、RCTでは組み入れることのできる症例数に限りがあるため、ゲノム異常などの背景因子との関連について明確な結果が得られないこともあります。その点、RWD研究において多くの症例を対象とすることで、明らかになるエビデンスもあると考えており、私たちも新規診断の多発性骨髄腫患者におけるゲノム異常に関して、多施設共同で後向きに解析したデータを報告しています10)。また、JSH-MM-15の付帯研究である「骨髄腫関連疾患におけるクリニカルシーケンスの実行可能性に関する研究(UMIN000029879)」では、多発性骨髄腫の診断や病勢進行の評価における前向きなゲノム解析の有用性が示唆された一方、治療選択としての臨床的意義は、現時点ではあまり大きくないことも明らかとなりました11)。

さらに、多発性骨髄腫の診断・治療の進歩により、その予後は改善した一方で、高額の治療薬や多岐にわたる検査など、医療経済への影響は大きくなっています。そうしたなかで、RWD研究としてQALY(質調整生存年)などの指標を用いた費用対効果に関する検討もさかんに行われるようになりました。もちろん、生活の質(QOL)や日常生活動作(ADL)を維持しながら長期生存を目指すことに対する医療費の評価は意義の大きな研究です。しかしながら、それらのデータがもつ意味や利用方法が十分に議論されないまま、解析結果だけがひとり歩きしてしまえば、患者選択などにおいて倫理的な問題に直面する可能性もあります。そうした意味では、RWD研究の推進と同時に、その利活用に関する倫理的な議論・理解を深め、研究に携わる人々に対する教育体制なども整えていく必要があるでしょう。

RWEのこれから

~RWD研究を通じて現在地を知り、将来の方向性を見出す~

この20年の治療の進歩により、多発性骨髄腫であっても長期生存を望めるようになりましたが、今後はQOLやADLを保ちながら、根治をも目指した治療開発が進められていくことでしょう。また、リキッドバイオプシー(末梢血)を用いた微小残存病変(MRD)の評価による治療モニタリングや予後予測といった新たな指標が臨床応用されることも期待され12)、その治療戦略もさらに変化すると考えられます。

そうしたなかでは、質の高いRWE創出に向けた議論や環境整備が急がれるのと同時に、私たちも変化を続ける多発性骨髄腫治療において、RWD研究を通じて自身の診療の立ち位置を知り、次に目指すべき道の指針として活用していくことが求められるのではないでしょうか。

1)Handa H, et al. Br J Haematol 2017; 179(3): 449-460.

2)Fukuhara S, et al. Cancer Sci 2022; 113(8): 2763-2777. [COI:著者にTakeda Pharmaceutical Co., Ltd.より研究助成等を受けている者が含まれる]

3)Ozaki S, et al. Blood Cancer J 2015; 5(9): e349.

4)Bertamini L, et al. Front Oncol 2022; 12: 844779.[COI:著者にTakeda Pharmaceutical Co., Ltd.より謝礼金を受領する者が含まれる]

5)首相官邸 健康・医療戦略推進本部. 健康・医療戦略(2014年7月22日閣議決定)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/suisin/ketteisiryou/dai2/siryou1.pdf(2023年2月20日アクセス)

6)厚生労働省、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険中央会. 国民の健康確保のためのビッグデータ活用推進に関するデータヘルス改革推進計画(2017年7月4日)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000170006.pdf(2023年2月20日アクセス)

7)日本骨髄腫学会. 共同研究 http://www.jsm.gr.jp/kenkyu.html(2023年2月20日アクセス)

8)日本血液学会. MM事業(JSH-MM-15)

http://www.jshem.or.jp/modules/research/index.php?content_id=4(2023年2月20日アクセス)

9)日本血液学会. MM事業(JSH-MM-20)

http://www.jshem.or.jp/modules/research/index.php?content_id=17(2023年2月20日アクセス)

10)Kanamori T, et al. Br J Haematol 2020; 191(5): 755-763. [COI:著者にTakeda Pharmaceutical Co., Ltd.より研究助成を受けている者が含まれる]

11)Yasuda T, et al. Cancer Sci 2020; 111(9): 3367-3378. [COI:著者にTakeda Pharmaceutical Co., Ltd.より研究助成等を受けている者が含まれる]

12)Costa LJ, et al. Leukemia. 2021; 35(1): 18-30.[COI:著者にTakeda Pharmaceutical Co., Ltd.より研究助成等を受けている者が含まれる]